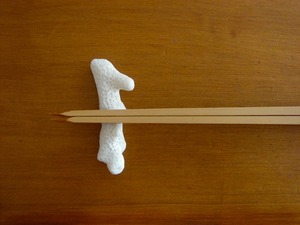

椿餅

立春

このうららかな日和に、市PTA連絡協議会でおわけ戴いたお菓子。

我が家に戻り、紐を解いてみると、椿葉に包まれた道明寺、椿餅。

厚手で常緑の光沢と鋸歯(きょし)、道明寺とのバランスが美しい。

道明寺といえば、桜餅だけれど、

源氏物語にも登場する、この国最古の餅菓子。

こちらは、静岡駅南銀座『ふりあん かどや』さん作。

道明寺は、無色。

雪中の椿 を連想させる。

葉は椿の里のものだそう。

ああ、侘助に会いに行かなくては。

丁寧にお茶を淹れ、雅びな心持ちでいただきました。

ごちそうさま♪

2011年02月04日 Posted by ゆいまーる at 18:25 │Comments(5) │和の暮らし

節分+新月+旧正月

今日は、節分 =節目 春のはじまり そして旧正月

今年は、節分と新月が重なり、旧暦の元旦(立春に近い新月に設定)にあたる

新月は、

月・太陽・地球が一線上に並び、月と太陽の引力が互いに強く潮差が大きい(=大潮)

そして新月は、

「浄化・解毒」の力が最強で、新しいことを始めるのにも適している そう

願いも実現しやすい とか

新月の力を借りて

もやもやの頭の中を整理しよう

ことばや絵で明確におとし顕在化しよう 伝えよう

すべての生物が新たなサイクルに目覚めるとき

リセットして生まれ変わろう

はるがやって来る

2011年02月03日 Posted by ゆいまーる at 11:51 │Comments(2) │和の暮らし

ひな祭り〜桜餅をつくる〜

昨日は、桃の節句

ひな祭り ときたら 桜餅 昨年の報告

桜餅は 2種ある。

江戸(長命寺)

小麦粉か白玉粉の生地を焼いた皮で、餡を巻いたもの

上方(道明寺)

もち米を蒸かして干し、粗めに挽いた粒状の道明寺粉を用いた皮で、餡を包んだもの

毎年同じ、もっちり道明寺をつくる! 続きを読む

2010年03月04日 Posted by ゆいまーる at 15:37 │Comments(9) │和の暮らし

もらいゆ

このリフォームで1ヶ月弱、我が家のお風呂は使えなかった。

「完成するまで、近所の銭湯通いですかね?」とmasatobonさんからコメントをいただいた。

どう過ごしたかといえば・・

もらい‐ゆ【貰い湯】もらひ‐

1 よその家の風呂に入れてもらうこと。

2 江戸時代、正月と盆の16日の銭湯。この日、三助(さんすけ)が

客からの祝儀をもらうことになっていた。

続きを読む

「完成するまで、近所の銭湯通いですかね?」とmasatobonさんからコメントをいただいた。

どう過ごしたかといえば・・

もらい‐ゆ【貰い湯】もらひ‐

1 よその家の風呂に入れてもらうこと。

2 江戸時代、正月と盆の16日の銭湯。この日、三助(さんすけ)が

客からの祝儀をもらうことになっていた。

続きを読む

2010年02月17日 Posted by ゆいまーる at 12:44 │Comments(6) │和の暮らし

人日の節句「七草粥」

人日の節句は、五節句のひとつ

この一月七日に七草粥を食べると無病息災で過ごせると考えられた。

せりなずな ごぎょうはこべら ほとけのざ すずなすずしろ これぞ七草

昨日、歩いていける範囲(畑)で、七草を調達に出かけた。

本来の旧暦であれば、2月20日が旬。ちと早い。

ごぎょう(ハハコグサ)

ごぎょう(ハハコグサ)

数年前からプランターに陣取り繁殖、いかにも栽培しているよう。

この一月七日に七草粥を食べると無病息災で過ごせると考えられた。

せりなずな ごぎょうはこべら ほとけのざ すずなすずしろ これぞ七草

昨日、歩いていける範囲(畑)で、七草を調達に出かけた。

本来の旧暦であれば、2月20日が旬。ちと早い。

ごぎょう(ハハコグサ)

ごぎょう(ハハコグサ)数年前からプランターに陣取り繁殖、いかにも栽培しているよう。

はこべら(ハコベ)

続きを読む2010年01月07日 Posted by ゆいまーる at 10:55 │Comments(5) │和の暮らし

お太鼓まつり2010

お太鼓まつり!

これを見ずして新年は迎えられない。

正月三が日に由比・町屋原「豊積神社」で行われる。県無形民族文化財に指定。

真夜中に、修行僧ごとく滝のような水掛けを浴びる。

お太鼓まつりを詳しく! 昨年のレポート

昨晩零時は、最終日「送り太鼓」でした。

今年も良い天気で、さほど寒くもなく。

神主さんよりお祓い、一緒に水を被ってミソギもできた!?

続きを読む

2010年01月03日 Posted by ゆいまーる at 13:06 │Comments(4) │和の暮らし

歳暮

歳暮・・・1年の終わりを告げる12月の季語。年中行事

元来、祖先の霊を迎えて祀る年越しの「御魂祭り(みたままつり)」の供物が、起源ではないかと。昔は嫁いだ者や分家した者も、年の瀬には親元に戻り、正月のお供えものを持参し、それを一緒に食べて健康を祝い、感謝をした。それが、一年の感謝のしるしとして、お世話になったかたに品物を贈りあう習慣に普及した。

全く縁のない私だが、退職後から毎年届く嬉しいお歳暮がある。

スタッフが心を込めて作る、ポークジャーキー。

待ってましたとばかりに味見。今回のはスパイスが丁度良い〜なんて思いながら、

夜遅くまで大量の仕込みをし、干し、スモークした、あの寒い日々が蘇る。

マネージャーの達筆に綴られたことばとともに里山へ飛ぶ。

スタッフのみなさん、ごちそうさま♪

ご無沙汰・・今年は謝肉に行くよ!もう師走なんだな〜

今日は12.8

IMAGINE PEACE 8 December – Memories of John

HAPPY XMAS (WAR IS OVER) John Lennon

http://fuuca.eshizuoka.jp/e216030.html (昨年の記事 )

2009年12月08日 Posted by ゆいまーる at 17:50 │Comments(3) │和の暮らし

はしおき

私は、箸置き愛用派。

食事には、箸を休ませる場所がなくてはならない!のだ。

長い間に、買ったものから作ったもの、素材も豊富に集まった。

これは二十歳すぎ初めて訪ねた沖縄・竹富島のお土産のサンゴ。

料理とともに季節を味わう(思い出も)こんなお遊びも大好き。

自然の恵み、育ててくれた人、美味しいごはんを作ってくれた人に

感謝を込めて「いただきます」と「ごちそうさま」♪

ほんの些細なことだけれど、丁寧なごはん、私なりに敬意を表す。

2009年08月23日 Posted by ゆいまーる at 15:04 │Comments(4) │和の暮らし

アダン葉草履

沖縄へ行けば仕入れて帰る草履、アダン葉で作られている。

これは1998年?に波照間島で、知り合ったおばあから直接譲ってもらったもの。

おばあは得意でなく(笑)、アシンメトリーでなんとも愛嬌がある。

昔から、沖縄の島々でこの草履を作られていて、土産物屋で時折見かける。

蒸し暑くなれば、家のスリッパをアダン葉に総衣替え。

とにかく、履いていて気持ちがいい♪

高温多湿にサラリ、マッサージのようなざらっとした肌触りも快適!そして丈夫で軽い!!

実のところ、ビルケンや下駄、島ぞうりよりも心地好い。私の夏の一押し。

(外で履くと、アスファルトで裏が摩耗してしまうので控えている。)

アダン(阿檀) タコノキ科 常緑高木

奄美諸島以南、南西諸島に広く分布 高さ7-8m

海岸近く、マングローブに混生して成育。雌雄異株であり、

実は雌花と同じくパイナップル型、熟すと甘い香りがする。

葉や幹は利用価値が高く、新芽をあく抜きして食用としたり、

葉は煮て乾燥させた後、パナマ帽等の細工物としたり、

細く裂いて糸とし、ムシロやカゴを編む素材として利用。

果実はヤシガニの好物、かつては食用とされた。Wikipedia

「枯れた葉は、焚き火の火つけに重宝。油分が多いのでよく燃える。

南の島の海岸線でキャンプするときには、着火剤不要。どこにでもある、

あだんの枯れ葉を利用」・・・という情報も発見。

《草履の行程》

《草履の行程》葉の棘を取り除く

↓

長く幅広の葉を半分に裂き乾燥

↓

幅を揃えて4本の紐に葉を1つ1つ編む

↓

途中、鼻緒を織り込む

手間がかかるがひとりでやっていた、おばあ元気かなあ・・この世を旅立つ前に、誰か継いで。。

と、久々オリオンが飲みたい昼下がりに想う。

あ、ただ今、狐の嫁入り中!自然の打ち水、ブラボ〜

2009年07月26日 Posted by ゆいまーる at 16:54 │Comments(9) │和の暮らし

ひなまつり〜道明寺

今年も、ひなまつりに桜餅を作った。昨年の道明寺ブログ

桜餅は2種ある。 Wikipediaより

○江戸(長命寺)

小麦粉あるいは白玉粉の生地を焼いた皮で、餡をクレープ状に巻いたもの。

○上方(道明寺)

もち米を蒸かして干し、粗めに挽いた粒状の道明寺粉を用いた皮に、大福のように餡を包んだもの。

もっちり道明寺のほう。『自給率upには、お米を食べよう♪』推進委員長なので。(笑)

どちらも、葉がやわらかく毛が少ない

どちらも、葉がやわらかく毛が少ない「大島桜の葉」の塩漬けを使う。

松崎町・全国シェア70%

葉をまとめているもの

萱(かや)の茎で、自然であり嬉しい。

年少のこどもと一緒に作ったのだが

結構やる!(親バカ?)

時折あんこがはみ出したりしているのだけれど

ちゃんとカタチになっている。

結構やる!(親バカ?)

時折あんこがはみ出したりしているのだけれど

ちゃんとカタチになっている。

作り方 すっごく簡単!

道明寺粉を水に15分浸す→(水に砂糖を溶かした糖蜜を加え、返しながら)7分煮→30分蒸らす→

あん玉を入れて丸める→水洗いした桜葉でくるむ!(あずきは省略)

道明寺粉(どうみょうじこ) 水に浸し蒸したもち米を粗めにひいた食品。乾飯や煎り種の一種。

大阪府藤井寺市の道明寺で最初に作られ、保存食として使われたのが起源とされる。糯米を水に浸し、吸水した後水を切り、古くは、釜の上にせいろを置いて、下から火をたいて蒸した。その蒸し上がった物を天日にさらして乾燥させて、干し飯(ほしいい)として保存した。現在では、乾燥機で乾燥し、荒く砕いて篩で粒を揃え「道明寺」という商品としている。種類は、荒い方から、全粒粉、2ツ割れ、3ツ割れ、4ツ割れ、5ツ割れと用途に応じて使い分ける。主な用途は、おはぎ、桜餅である。

で、ひらめいた!

炊飯(?)が、短時間の道明寺粉、これは災害時に使える〜♪

(毎日の炊飯も、炊飯器で炊くより、土鍋で炊いたほうが短時間だし、美味しいですね。)

調理済あんこと保存しておけば、災害時にスイーツも可能〜それ以外のバリエーションも。

水が大事になってくるから、手を洗わなくて済むよう、ラップがいるな。

災害グッズの中に入れておこっと♪(期限が来たら交換)

我家では、桃でなく、桜の香りが、ひなまつりの香り♪

手と口が止まらない女衆であった・・

2009年03月04日 Posted by ゆいまーる at 16:01 │Comments(5) │和の暮らし

茶の湯

茶会にお邪魔した

普段着の柔らかな茶会 気楽に参加させていただく

茶室は非日常

無駄のないところに 亭主の配慮が際立つ

花は季節を茶室へ運び 自然の美と、いのちのはかなさを教える

野にあるように佇む 生けるときはそうでありたいと考える

「 春暁(しゅんぎょう)や 人こそ知らね 木々の雨 」日野草城

春の夜明け、人の深い眠りに、しみ入るように木々に柔らかな春の雨が降りそそぐ。けれど、人はそれを知らない。木々は黙っている。葉は雨とささやきかわす。人の眠りのそれに包まれている

景色や湿度、温度 立ちこめる匂いが浮かんでくるよう

菓子 生菓子に干菓子 椿の意匠の懐紙に取り 黒文字で戴く

耳を澄ます 五感を開放する

内から外 そして外から内へ

亭主のなげかけを受け止める

茶の湯 侘び寂びの日本の美意識

固すぎることなく

このように誰もが楽しめたならと思う

2009年02月26日 Posted by ゆいまーる at 13:17 │Comments(7) │和の暮らし

江戸しぐさ

「思いやり」で浮かぶのは、『 江戸しぐさ 』 その粋 × 意気 に唸る!

「江戸しぐさ」とは、江戸の商人(企業家)たちの心構え。

そのリーダーの考え方、生き方、口のきき方、表情、身のこなしなど、その美意識や感性すべてを

包含し体系化した商人道ともいうべき生活哲学。多岐にわたる項目が口伝により受け継がれました。

2005〜6年公共広告機構で取り上げられ、注目を浴びた。(ACは優れた広告ばかりで感心!)

東京都千代田区では区立の小中学校などでこれを道徳の時間に取り入れているもよう。全国の小学校で必修として欲しい。自分のことを棚に上げてですが・・みんなが暗黙の了解、理想だなあ。日本人の貴重な財産。これを生かせば、

争いのない、思いやりに溢れた、暮らしやすい「共生」の世の中になる!

以下、「江戸しぐさ」ほんの一部一覧(全部で800項目、一説には8,000項目もあるとか)

続きを読む

「江戸しぐさ」とは、江戸の商人(企業家)たちの心構え。

そのリーダーの考え方、生き方、口のきき方、表情、身のこなしなど、その美意識や感性すべてを

包含し体系化した商人道ともいうべき生活哲学。多岐にわたる項目が口伝により受け継がれました。

2005〜6年公共広告機構で取り上げられ、注目を浴びた。(ACは優れた広告ばかりで感心!)

東京都千代田区では区立の小中学校などでこれを道徳の時間に取り入れているもよう。全国の小学校で必修として欲しい。自分のことを棚に上げてですが・・みんなが暗黙の了解、理想だなあ。日本人の貴重な財産。これを生かせば、

争いのない、思いやりに溢れた、暮らしやすい「共生」の世の中になる!

以下、「江戸しぐさ」ほんの一部一覧(全部で800項目、一説には8,000項目もあるとか)

続きを読む

2009年01月15日 Posted by ゆいまーる at 17:51 │Comments(2) │和の暮らし

茶を点てる

椿と雪をモチーフにした、和三盆の干菓子を見つける。

和三盆は、砂糖きびから複雑な作業で作られる、国産の高価な砂糖。

粒子が細かく、舌にのせると滑らかにとろけだす。

その季節のものを心待ちにしている。

家に帰って早速、茶を点てる。

略式で気軽に、自分のために点てる。

蓋を開けた時の抹茶の香り。そして、緑に泡立ち、また放つ。

ゆるやかに滔々と流れる時間。

今年は、緩急をうまく使い分けたい。

日々の慌ただしさに流されず、丁寧に たおやかに。

2009年01月08日 Posted by ゆいまーる at 16:20 │Comments(6) │和の暮らし

墨をする

墨をするのが好き

それは 糸を紡ぐことにも似ている

心を落ち着かせ 精神を統一させ

無になるようでもあり はたまた 考えているようでもあり の特別なとき

墨の香が立ちこめる

すうぅぅと 鼻腔から脳天まで貫く香り

同時に小学生時代通っていた書道教室の思い出も蘇り 気が引きしまる

また 墨をすると 好みに濃度を変えられる 意のまま楽しめる

年賀状の宛名は 筆書きと決めている

相手のことを 思いめぐらせ したためる

一枚一枚に時間がかかるのは しかたがない

年に一度だもの この時間をいつくしみたい

さて 今日は 小寒・寒の入り

松の内までに賀状が到着します・・よう

早々に賀状をくださったみなさま もう少々お待ちくださいね

本来ならば 年末のうちにやっておくべきこと

今回はどうぞどうぞ 大目に見てくださいませ

続きを読む

2009年01月05日 Posted by ゆいまーる at 16:17 │Comments(5) │和の暮らし

速報!お太鼓まつり

漆黒の闇、とうに月の沈んだ夜空にはたくさんの星の瞬き。

そして、寒さを感じないお正月。

私の記憶では2001年から歳追うごとに暖かくなったきたような気がする。

ドンッドンッ

太鼓の音に導かれるように豊積神社に向かう。

県無形民族文化財指定「お太鼓まつり」詳細はこちら

お太鼓は、まさに境内に入らんとしているところ。

間もなく向かえる水掛けに、会場全員のボルテージが高まる。

ギャラリーの数もまた凄い。

続きを読む

そして、寒さを感じないお正月。

私の記憶では2001年から歳追うごとに暖かくなったきたような気がする。

ドンッドンッ

太鼓の音に導かれるように豊積神社に向かう。

県無形民族文化財指定「お太鼓まつり」詳細はこちら

お太鼓は、まさに境内に入らんとしているところ。

間もなく向かえる水掛けに、会場全員のボルテージが高まる。

ギャラリーの数もまた凄い。

続きを読む

タグ :祭り

2009年01月03日 Posted by ゆいまーる at 02:22 │Comments(14) │和の暮らし

今夜!お太鼓まつり

由比・町屋原「豊積神社」

由比・町屋原「豊積神社」県無形民族文化財指定『お太鼓まつり』

今晩、零時〜クライマックスの

「送り太鼓」が行われます。

新年1日「わたり初めの儀」

午後零時半ごろ豊積神社を出発して神主さんを先頭に

旧東海道沿いに区内を練り歩く 〜午後5時まで

2日

「子供太鼓」午後2時半〜

「入れ太鼓」午後4時半〜新築や結婚など祝い事の

あった家で太鼓を叩き祭唄を歌う

「お太鼓祭」午後7時〜 区民総参加

3日 「送り太鼓」

深夜零時から三日三晩行われた祭りを名残惜しみ、

深夜零時から三日三晩行われた祭りを名残惜しみ、境内で成人者やお祭りの主催者達が裸となり、

お太鼓を神水(若の水)で洗い塩花で清め、お宮に納め置く

お太鼓祭り保存会写真コンテスト入賞写真 小林正美氏

【豊積神社 お太鼓まつり】

延歴16年(797年)征夷大将軍坂上田村麻呂が、由比まで侵略した奥州安倍軍を追撃し戦勝報告を豊積神社へした際、村民はお神楽をたて神霊をなぐさめるため大太鼓出し、節おもしろく三日三晩歌い続け笑いざわめいて楽しく過ごしたことが起源と伝えられる。

「豊積神社」創建は諸説あるが社伝では白鳳年間に豊受姫を祀って創建という古社。791(延暦10)年、神主の夢想神託で富士山信仰の木花開耶姫(このはなさくやひめ)を祭神とした。

「豊積神社のご利益」家内安全・商売繁盛・五穀豊穣

2009年01月02日 Posted by ゆいまーる at 18:08 │Comments(0) │和の暮らし

室礼【しつらい】

「しつらい」

平安時代の日本に生まれた言葉で、源氏物語にも「しつらひ」として登場

部屋を儀式や季節に合わせ、家具や調度品で装飾し、必要に合った空間に

変え、それぞれの行事に込められた祈りや感謝の心を、形にあらわす礼法

大事とされるのは、感謝、季節感、そしておもてなしの心がひとつになった

空間を作り上げること 訪れるお客様へ、真心が十分伝わるようにすること

いつぞや「しつらい」に出会い、自己流で楽しんでおりました。

今回、eしずおかのブログ「kittsan流」にて室礼展のお知らせ。

その会場は大好きな「紅葉山庭園 茶室」♪ 素晴らしい建築に浮き足立ちます。

続きを読む

2008年09月17日 Posted by ゆいまーる at 13:37 │Comments(2) │和の暮らし

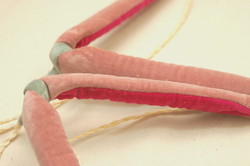

下駄と鼻緒と七夕

MARUMIRUさんにお願いした、磐田市福田の別珍

MARUMIRUさんにお願いした、磐田市福田の別珍でこさえた、子どもの鼻緒が出来てきた。可愛い!

以前大人の桐の下駄を注文したけれど、そちらでは

子どもの無塗装の桐下駄がないので、鼻緒だけ作っ

ていただき、静岡の下駄屋さんにすげて戴くこと

にした。 photo : MARUMIRU

続きを読む

2008年07月09日 Posted by ゆいまーる at 05:39 │Comments(3) │和の暮らし

下駄

下駄が好き。

暑くなれば、下駄か草履かビルケンをTPOで使いわける。

私の足は、甲低・幅狭。日本製の靴では、ぴったり合うものがなかなかない。

その点、下駄・草履は優れている。足サイズの許容範囲は数cm・高さ・厚みも人を選ばず

しっくり合わせてしまう。なんて受け皿が広いんだろうと感心する。高温多湿の気候にも。

住居(襖を閉める、取ることで広さが自由自在・また、多用途)・着物・風呂敷しかり。

あらためて、日本の文化は素晴らしい♪

以前、MARUMIRUさんのブログに紹介されていた桐の下駄が気になっていました。

鼻緒に静岡県磐田市福田の別珍「solbreveco」(ソルブレベコ)が使われているのです!

存在感が違う。

先月受注があり、鼻緒を選んで注文。ひと月で出来上がってきました。

ご対面して感激。とっても素敵な仕上がりです♪

ご対面して感激。とっても素敵な仕上がりです♪「ゆいまーるモデル」

配色 表*緑青 裏*マゼンダ(赤紫) 前壺*深紫

ちらりと覗く艶ピンクが利いています。

軽さの中にも、程よい重さがあります。

軽さの中にも、程よい重さがあります。←この写真で“キリリと小股の切れ上がった感じ”

おわかりいただけます?

娘も下駄好き。歩けるようになって瞬く間に、下駄でカランコロンと闊歩しています。

今や、その下駄は小さく、底が削れて薄くなりました。私のものと揃えたいところ。

ただ、こちらは底にゴムが貼ってあるので、響く音は鳴らないのです。(周りは静かで良いかな)

さて、江戸文化推奨の会・会長(笑)として、日本文化も広めて行こうっと♪

2008年05月23日 Posted by ゆいまーる at 23:55 │Comments(6) │和の暮らし

おひなさま

娘の「おひなさま」 私の父母が、父の弟の人形店より、買い与えてくれたもの。

お雛様も お内裏様も いいお顔をしている。

その頭(かしら)は桐塑(とうそ)で作られている。職人さんは全国にわずか、貴重なもの。

先月、お店の大おじさまが亡くなられた。業界や町に尽力された方。

飛び抜けて変わった方で、話し出すと止まらない、どんなことにも熟達している生き字引。

ぶれない、その強さに子どもながら感心したものでした。 ご冥福をお祈りします。

その大おじさまも、おじさまも、駿河雛人形の伝統工芸士。本当に丁寧で良い仕事をされています。

その店を長男が継いで(三代目)いますが、さらに嬉しいお知らせ。三男も継ぐことに。四代目!

伝統の世界に後継者がいるというのは嬉しい限りです。

三代目の斬新な感覚で 伝統の中に新たな風

三代目の斬新な感覚で 伝統の中に新たな風望月人形

静岡県庵原郡由比町北田112-19

Tel&Fax. 054-376-0010

飾られている大型の伝統的工芸品【天神様】【大型親王雛】は必見。次のシーズンまでお休みかな。。

明日は「ひな祭り」♪ でも天気が崩れそう。

ひな祭りが終わったら早くおひなさまを片付けないと婚期が遅れる— なんて言われますが、

片付けるのは天気のいい日に。

湿気がある時にしまうと、保存上良くないようですよ。

タグ :ひな人形